琉球大学医学部 システム生理学講座|当教室は排尿生理に着目して、世界的な研究に取り組んでいます。

臨床研究・橋渡し研究

- トップページ

- 臨床研究・橋渡し研究

臨床研究・橋渡し研究

研究概要:宮里 実

当講座は、泌尿器科学、ゲノム医科学、産婦人科学、整形外科学、臨床疫学、統計学の専門家との共同研究により、多くの臨床研究、橋渡し研究を実践しています。

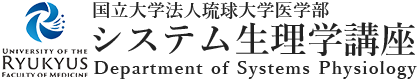

夜間頻尿の疫学と生命予後改善を目指した介入研究 →現在進行中

「久米島デジタルヘルスプロジェクト(KDHP:2017-2020年)」

食生活の欧米化、車社会の弊害として沖縄県は肥満、生活習慣病発症、平均寿命の凋落が大きな問題となっています。

高血圧、糖尿病、肥満といった生活習慣病と夜間頻尿は深く関連します。

久米島をフィールドとして、ITとヘルスケアを融合した健康増進のための社会実証事業「久米島デジタルヘルスプロジェクト(KDHP)」を行いました。

その中で、排尿パラメーターと身体的パラメーターの関係性の解析を行いました。従来の自己測定による排尿記録(アナログ)に代わり、サイマックス社(東京)が開発したトイレ後付型分析装置(下図)を使用しました。

解析の結果、夜間頻尿が、生活習慣病が未病の段階での超早期マーカーになり得る可能性が世界で初めて証明されました

(Int Urol Nephrol. 2021電子版)。

また、夜間おしっこでトイレに起きる(夜間頻尿≧1)、就寝後4時間以内にトイレに起きる(第一覚醒時間短縮)、

すぐにトイレにいきたくなる(膀胱容量減少)がそれぞれ肥満・生活習慣病の危険因子(オッズ比 7.65倍、5.17倍、2.27倍)であることが判明しました(Metabolites. 2022電子版)

(日本語要約)。

おしっこで健康チェックが可能となることを意味しています。

健康寿命を延伸させる新たなエビデンスの構築に資する大変意義のある成果です。

本研究の成果が夜間頻尿アプリ(Uナイト)の開発につながっています。

(READYFORクラウドファンディング生活習慣改善のきっかけになる、夜間頻尿を記録するアプリを開発したい)

骨盤臓器脱のゲノム(遺伝子)解析研究と発症危険因子の同定 →現在進行中

骨盤臓器脱は、膀胱、子宮、直腸といった女性の骨盤内臓器が膣から脱出する疾患で、妊娠、出産という女性特有のライフイベントに起因します。女性の合計特殊出生率が日本一を誇る沖縄県においても潜在患者は多いことが予想されます。沖縄県中高年女性の骨盤臓器脱患者のゲノム解析及び患者の疾患情報を基に発症予測モデルを構築し、新たな予防戦略と先端治療の開発を目指します。

本研究は、令和2年度

日本医療研究開発機構(AMED)「女性の健康の包括的支援実用化研究事業―Wise」に採択されました(研究開発実施期間令和2年4月1日から令和5年3月31日)。

引き続き、令和12年3月31日まで継続します。

Wiseについて

女性がより良い生涯を送るために必要な健康を提供できるような社会づくりを視野に入れ、人生の各段階に応じて心身の状況が大きく変化する女性のライフステージごとの健康や疾患について、病態の解明と予防、治療に向けた研究開発と実用化を推進する事業です。

1)骨盤臓器脱の遺伝学的背景

公共データベース登録について

オプトアウト骨盤臓器脱

【NBDCヒトデータ共有】データ公開のお知らせ(J-DS001188-001:hum0467.v1)

NBDCとは?

NBDC(バイオサイエンスデータベースセンター)は生命科学データベースに関する日本の中核機関として、2011年に設立された公的組織です。

新たな知識の創出を促進するため、データの共有と統合に向けた研究開発とサービス提供っています。全世界の人々が閲覧することができます。

日本語版:

https://humandbs.dbcls.jp/hum0467-v1

英語版:

https://humandbs.dbcls.jp/en/hum0467-v1

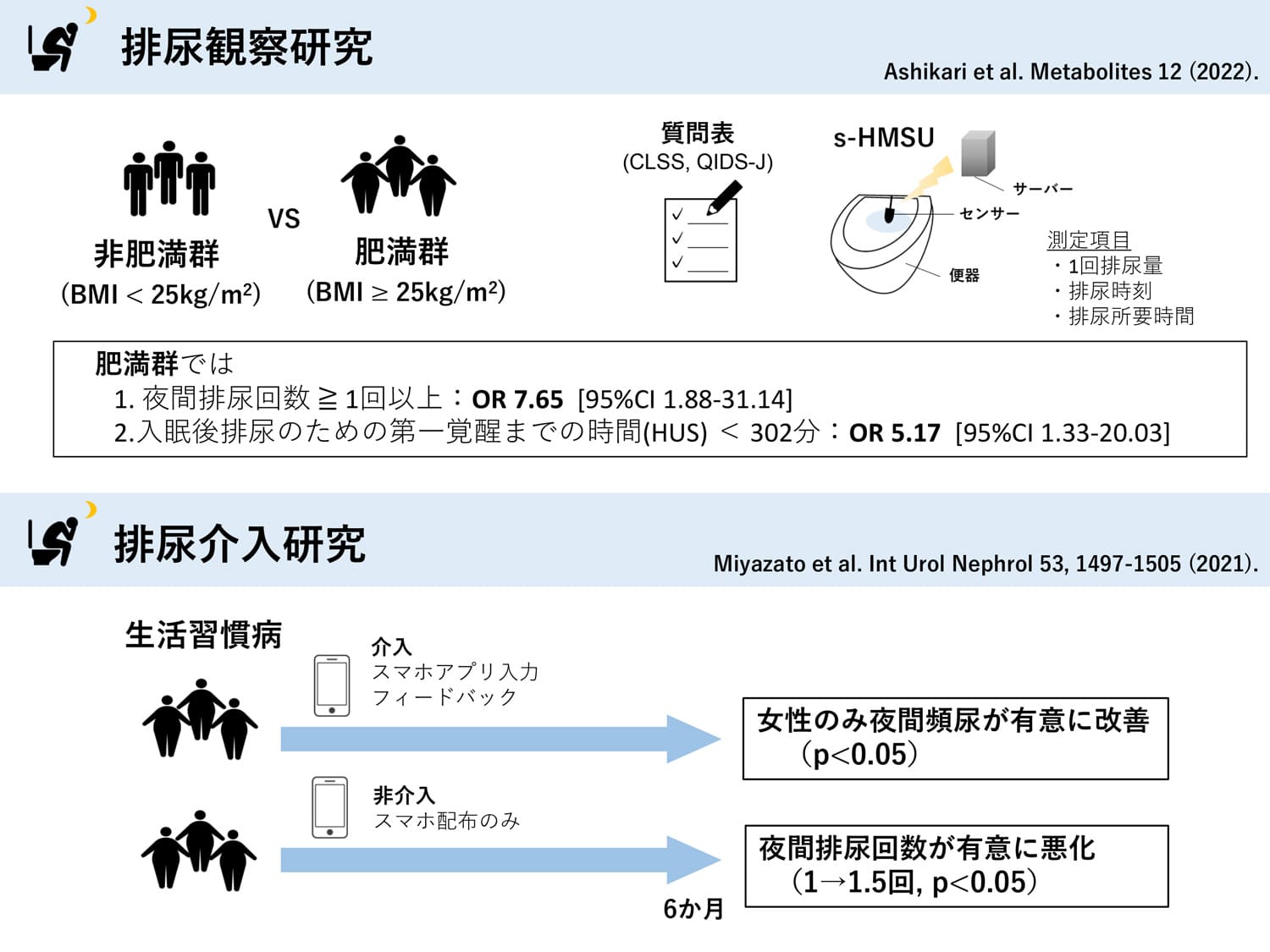

2024年9月30日 研究成果(プレスリリース)

琉球大学大学院医学研究科先進ゲノム検査医学講座の松波雅俊助教、今村美菜子准教授、前田士郎教授、システム生理学講座の宮里実教授、腎泌尿器外科学講座の芦刈明日香助教、 理化学研究所の寺尾知可史チームリーダー(静岡県立総合病院免疫研究部長、静岡県立大学薬学部特任教授)らの研究チームによる研究成果が、 Communications Biologyのオンライン版に掲載されました。

発表のポイント

- 骨盤臓器脱とは子宮や膀胱などの骨盤内臓器が腟から脱出する女性特有の症状で、軽症例を含めると出産経験がある女性の約4割にも発症するといわれています。

- 我々の研究チームでは、日本人女性の骨盤臓器脱の遺伝的素因を明らかにする目的で、沖縄バイオインフォメーションバンクおよびバイオバンクジャパンの協力者計77,396名のゲノムDNAを用いて骨盤臓器脱患者を対象としたゲノムワイド関連解析(GWAS)を行いました。

- 世界初の東アジア人を対象とした骨盤臓器脱のGWASにより、11番染色体のWT1が日本人女性の骨盤臓器脱の疾患感受性に関連することを明らかにしました(図1)。

- 欧米人574,377名のデータとの統合解析の結果、10番染色体のFGFR2と骨盤臓器脱との関連がはじめて明らかになりました。

- 研究をさらに推進することで、骨盤臓器脱発症の遺伝的リスクを判定できれば、個人のリスクに応じた予防対策が可能になります。 さらに、今回の研究で骨盤臓器脱との関連が明らかになったWT1およびFGFR2の疾患発症に関わる詳細な機序を解明することで、新しい予防法や治療法の開発につながります。

<詳細な発表概要>←を知りたい方はこちらをクリック下さい

2)骨盤臓器脱患者の疾患レジストリの構築

被験者募集

- 選択基準 健常女性

- ①骨盤臓器脱の診断がされていない

②40歳以上の女性である方 - 希望される方 連絡先

- システム生理学講座(098-894-5351、担当 宮里実)

簡単なアンケート(所要時間15~30分)に答えて頂きます。

ただし、担当者が対象外と判断する場合がございます。

⇒「オプトアウト」

⇒「骨盤臓器脱に関する調査へご協力いただいた方へ、ご報告とお願い」

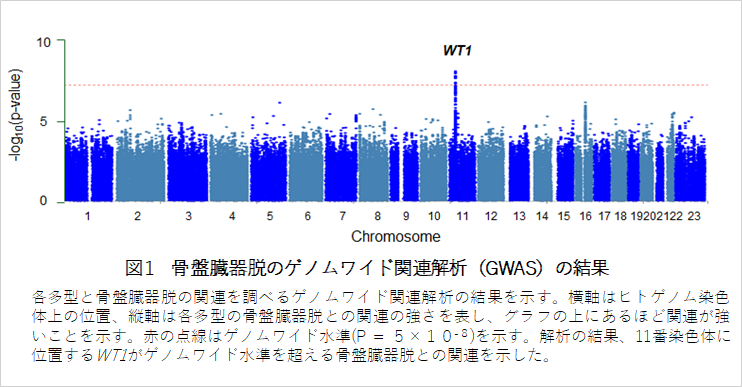

沖縄県女性の骨盤臓器脱疾患データベース解析による発症リスク要因の検証について

沖縄県女性の骨盤臓器脱疾患データベース解析による発症リスク要因の検証により、骨盤臓器脱の家族歴有、肥満(BMI ≧ 23.1kg/m2)、経腟分娩数 ≧ 3人が発症予測になることがアジア圏内で初めて明らかとなりました(Scientific Reports 電子版)。

排尿障害と姿勢・バランス能力の関連性について →終了

排尿障害には、頻尿、尿意切迫、尿失禁といった蓄尿障害(ためる機能)と、残尿、尿閉といった排出障害(出す機能)があります。 特に、排出機能においては自分でトイレに行く、下着を下ろす、排尿姿勢をとるという排尿行動とバランスが重要な役割を果たすことが考えられます。 本研究においては、排尿障害を有する患者の座位姿勢の特徴とバランス能力を、客観的指標を用いて明らかにします。 その上で座位姿勢やバランス能力の改善が排尿障害の改善につながるか、将来的な検証に繋げていく予定です。

- 選択基準

正常コントロール - ①排尿障害を有さない方

②年齢が40歳以上(男女問わず) - 担当者

- システム生理学講座 長嶺 覚子(098-894-5349)

*令和5年12月までに琉球大学病院において20例の方にご協力頂き、誠にありがとうございました。

実施状況

この研究の目的は、排尿に障害を持つ患者さんに、姿勢やバランスを評価し、排尿に障害のない人と比較することで、排尿に障害を持つ患者さんの座っている時の姿勢の特徴を調べることです。

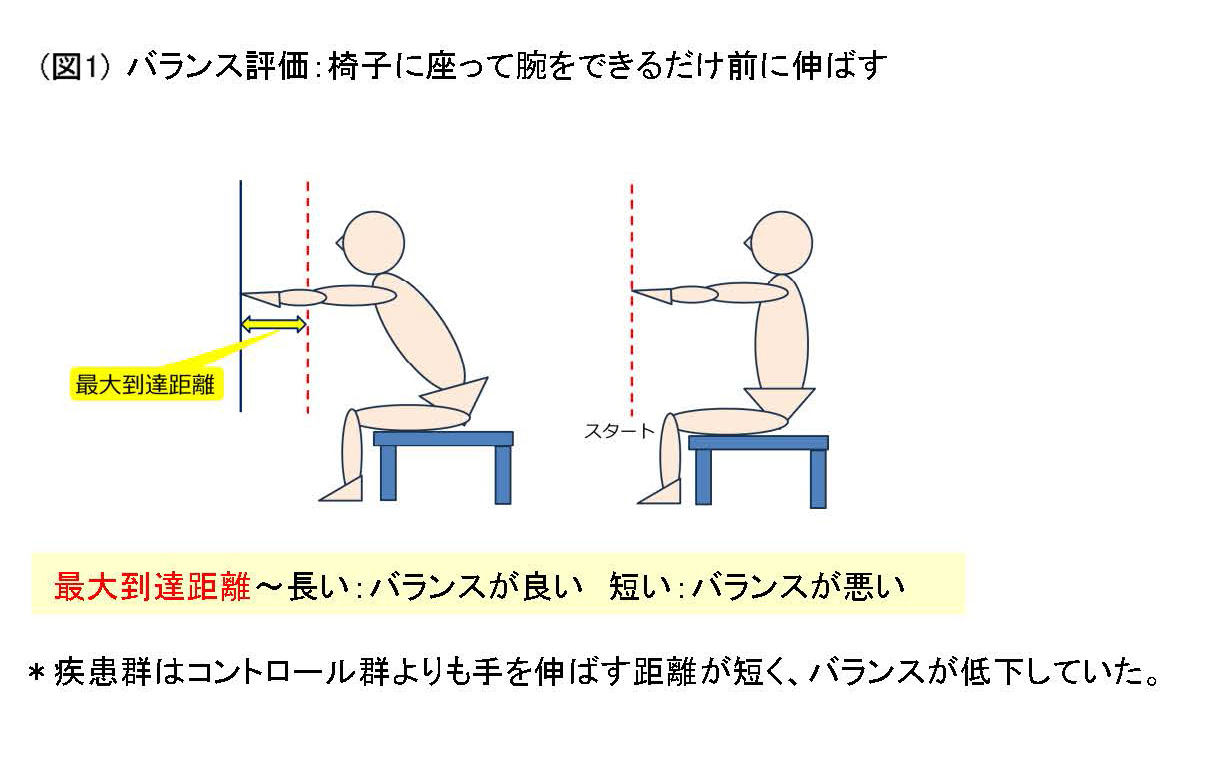

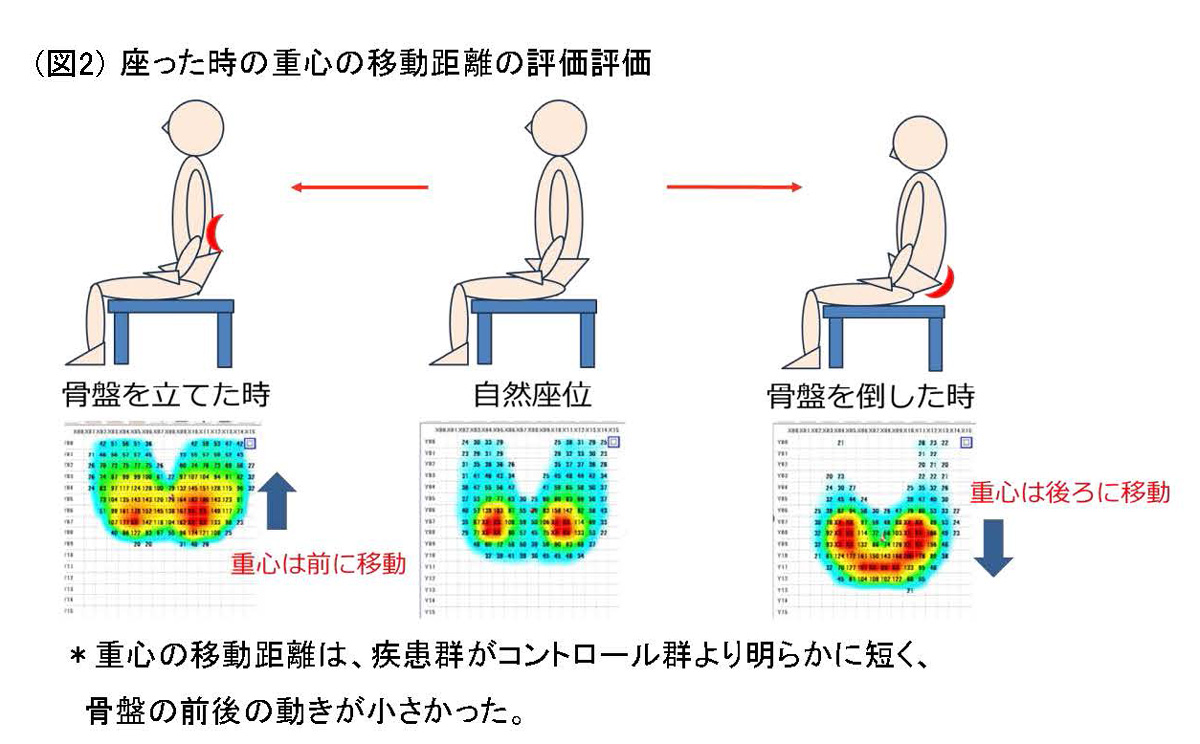

琉球大学病院に入院中または外来通院中の患者のうち、尿排出障害のある患者10名(疾患群)と明らかな尿排出障害のない者10名(コントロール群)で日常生活動作の遂行能力や姿勢、バランス能力を比較しました。

- 日常生活動作の遂行能力には明らかに差があり、疾患群は、何らかの動作を一人で遂行できず介助を要する状態、コントロール群は日常生活動作は全て自立していました。

- 骨盤を立てた時と、後ろに倒した時の重心の移動距離は、疾患群が明らかに短い結果でした(図1)。

- バランス評価では、疾患群の方が、椅子に座って腕を前に伸ばす距離が明らかに短かい結果でした(図2)。

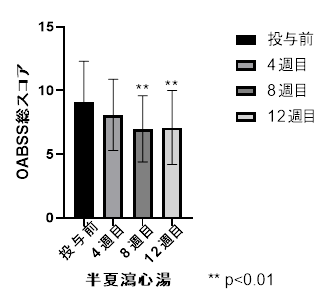

難治性過活動膀胱に対する半夏瀉心湯の効果の検証 →終了

難治性過活動膀胱といって、治療抵抗性(薬の効果が少ない)の頻尿・尿失禁の患者さんに漢方薬(半夏瀉心湯)の効果を検証する研究です。保険適応外の研究のため、特定臨床研究(厚生労働大臣の承認、臨床研究実施計画番号:jRCTs071200035)として、2020年10月から2024年9月まで、以下の4施設で行いました。

施行施設:琉球大学病院、ハートライフ病院、ちばなクリニック、那覇市立病院

42例と、多くの方にご協力頂き誠にありがとうございました。結果、半夏瀉心湯の追加投与は、難治性過活動膀胱への新たな治療選択肢になる可能性が示唆されました。

- 選択基準

- 一次治療である行動療法および各種抗コリン薬やβ3作動薬を含む薬物療法を単独ないし併用療法として、少なくとも12週間の継続治療を行っても効果が不十分で過活動膀胱症状スコア3点以上の患者

- 試験薬の概要

-

一般名:半夏瀉心湯

販売名(販売元):ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)

用法・用量・投与経路:1日7.5gを3回に分割、食前または食間に経口投与

各種抗コリン薬やβ3作動薬に追加投与 - 評価

-

主要評価項目

過活動膀胱症状(OABSS)総スコアの変化量

実施状況

- 同意取得症例数

- 42例(男性32例、女性10例)

- 当該臨床研究に係る疾病等の発生状況及びその後の経過

-

有害事象:11(いずれもグレード1~2の重篤でない有害事象)

偽性アルドステロン血症の可能性が指摘されている薬剤で、当該症例でも高血圧2例、心不全の悪化が1例認められた。いずれもグレード1~2の軽度から中等度の有害事象で安全性は確認できたが、高齢者、心機能の低下した症例には注意が必要と思われた。 - 解析結果

- 解析対象集団 (Per Protocol Set:PPS) 不適合症例数を除いた29例

弾性ストッキング装着による夜間頻尿減少効果に関する介入研究(腎泌尿器外科との共同研究) →現在進行中

「ふくらはぎ」は第二の心臓とも言われています。最近、夜間頻尿の原因として、日中の下肢のむくみが注目されています。夜間就寝することにより心臓にむくんだ体液が移動し、夜間頻尿を引き起こすと考えられているためです。そのため、日中の下肢のむくみが改善できれば夜間頻尿の改善につながることが期待されています。本研究では、下肢のむくみをともなう夜間頻尿患者に薬物治療ではなく、日中弾性ストッキングを装着してもらい、夜間頻尿が改善するか検討するものです。弾性ストッキングは当方から無償でお渡しします。詳細は、泌尿器科外来または主治医にお尋ね下さい。

間質性膀胱炎患者の大脳機能解析 →現在進行中

間質性膀胱炎は、頻尿(おしっこの回数が多い)、骨盤痛(下腹部の痛み)、不快感をともなう難病で、いまだはっきりとした原因は不明です。 間質性膀胱炎においては、うつや記憶力障害を引き起こすことが最近報告されています。ストレスが痛みや尿意切迫感(強い尿意)を増強するとされ、緊張の緩和が有効とされています。このことは、間質性膀胱炎が大脳の働きに 何らかの悪影響を及ぼし、逆に大脳の働きの改善が間質性膀胱炎の新たな治療視点になることを意味しています。そこで、間質性膀胱炎患者の大脳の働きを、核磁気共鳴画像法(MRI)を用いて健常者と比較する臨床研究を行います(令和3年5月承認)。

正常ボランティア被験者を募集しています。

- 選択基準

- ①18歳以上

②排尿障害を有しない方

※心臓ペースメーカー、人口内耳、体内金属のある方はご参加頂けません。 - 希望される方 連絡先

- システム生理学講座(098-894-5349、担当 上條中庸、宮里実)

撮影するMRIの費用は研究費で賄い、個人負担はありません(予約制)。

所要時間は30分~1時間。

協力頂いた方に、謝礼金1千円をお支払いします。

小児期の下部尿路症状が成人の排尿機能障害に与える影響(多機関共同研究)→現在進行中

参加施設:昭和大学横浜市北部病院こどもセンター・琉球大学大学院医学研究科システム生理学講座(主実施機関)、沖縄県立南部医療センター、昭和大学藤が丘病院小児科(分担機関)

この研究は、こどもの頃に夜尿(おねしょ)、昼間尿失禁などの下部尿路症状で治療を受けたことのある方が、成人された後にどのような症状を認めているのかを調査するために実施するものです。

現在のアンケートの調査内容と以前こどもの頃の症状・治療内容を調査・解析することで、こどもの下部尿路症状の治療に役立てていきたいと考えています。(令和6年1月承認)

在宅者の自立をうながす排尿障害対応マニュアルの検証→現在進行中

介護の中でも、排泄(排尿、排便)の問題は本人の自尊心に最も影響し、同時に介護者にも大きな負担となっています。しかし、在宅要介護者の排尿ケアに特化した保険制度はなく、適切な尿路管理を受けていないのが現状です。そこで、本研究において、在宅医療へ関わる医師や関係者が容易に排尿障害に取り組めるように、排尿障害対応マニュアルの作成及び検証を目的としています。どこでも自立した排尿管理を受ける権利(ウェルビーイング)を最終目標としています。(令和6年8月承認)

最大膀胱容量を指標とした過活動膀胱のスクリーニング可能性に関する観察研究

(既存データの二次解析)→現在進行中

沖縄県における男性更年期症状の実態調査と早期診断・治療の促進

→現在準備中

>男性ホルモン(テストステロン)は一般的に中年以降、加齢とともに穏やかに減少し、気分が沈むなどの精神症状、ほてりや動悸といった身体症状、性欲減退や勃起障害(ED)などの性機能症状がみられる事があります。2022年の厚生労働省による調査では、国内における潜在的な患者数は約600万人にのぼると推定されていますが、未診断・未治療の方が多数を占めていると考えられています。そこで、沖縄県における男性更年期症状の実態調査を行い、さらに簡便かつ高精度なスクリーニングツールの開発や、遺伝的な発症リスクの解明などを目指す研究を行います。